🅿️あり 一般歯科・小児歯科・口腔外科

- 予約制

初診予約受付中 - 042-577-4160

こんにちは。国立市にある歯医者、ようこう歯科です。

虫歯は「甘いものを食べたらなる」「歯磨きを怠るとなる」など、なんとなくのイメージで語られることも多いですが、実は虫歯には明確に3つの要因が関わっています。この3つの要因が揃ったとき、虫歯が発生しやすくなります。 この記事では、その3つの要因と、虫歯を防ぐためにできる対策について詳しくご紹介します。

虫歯の直接的な原因は、ミュータンス菌などの虫歯菌です。

これらの細菌は、糖を栄養源にして酸を作り出し、歯の表面を溶かします。

細菌の出すこの酸によって、歯が徐々に溶けていくのが虫歯の始まりです。

虫歯菌の栄養源となるのが糖です。

特にショ糖(砂糖)は虫歯菌のエサになりやすく、酸の生成量が多くなります。

甘いものを頻繁に摂取することで、口の中が酸性に傾き、虫歯のリスクが高くなります。

宿主とは、虫歯菌が住みつく場所、つまり私たち自身の歯のことです。

歯並びが悪い、唾液の量が少ない、歯の質が弱いなどの要因があると、虫歯になりやすくなります。

個人差があるため、同じように甘いものを食べても虫歯になりやすい人と、なりにくい人がいます。

実は、細菌・糖・宿主の3つが揃ったとしても、必ずしも虫歯になるわけではありません。

そのカギを握っているのが時間です。

例えば、食後すぐに歯磨きをすることで、糖分や細菌をすぐに取り除けば、酸が長時間歯に触れることはありません。

逆に、糖が口の中に長時間とどまるようなだらだら食べをしてしまうと、虫歯リスクが一気に高まります。

虫歯の進行には脱灰と再石灰化という2つの作用が関係しています。

脱灰とは、食事などで糖分が口に入ると、虫歯菌が酸をつくり、その酸によって歯の表面からカルシウムやリンが溶け出してしまう現象のことを指します。

一方で、唾液には歯を修復する再石灰化の力があります。

溶け出した成分を唾液中のミネラルが補い、歯の表面を再び硬くする役割を果たします。

この2つのバランスは時間に大きく左右されます。

食後すぐに歯磨きをせずに長時間放置すると、脱灰の時間が長くなり、再石灰化が追いつかずに虫歯が進行してしまいます。

歯磨きは虫歯予防の基本です。

特に就寝前の歯磨きは重要で、寝ている間は唾液の分泌が減り、細菌が繁殖しやすくなります。

時間をかけて丁寧に磨くことが大切です。

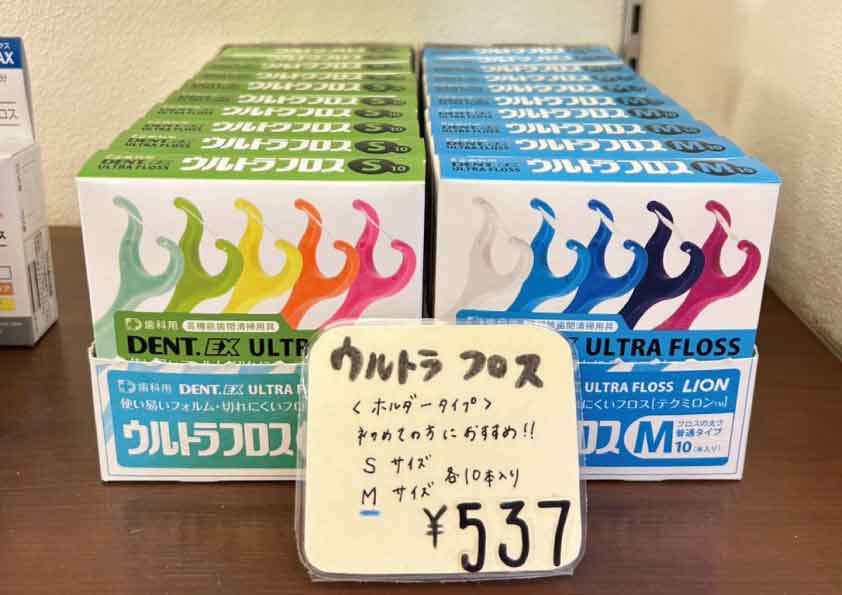

デンタルフロスや歯間ブラシも使って、歯と歯の間の汚れもきちんと取り除きましょう。

おやつの回数が多かったり、常に何かを口にしていたりすると、

口の中が長時間酸性の状態になります。

食べる時間を決めて、口の中が中性に戻る時間をしっかり確保しましょう。

間食の回数を見直し、キシリトール入りのガムなどを取り入れるのも良い方法です。

睡眠不足やストレス、喫煙なども唾液の分泌を減らし、虫歯のリスクを高めます。

また、食生活の偏りも歯の質に影響することがあります。

カルシウムやビタミン類をバランスよく摂り、丈夫な歯を育てましょう。

虫歯は、細菌・糖・宿主という3つの要因が重なることで発生します。

しかし、それぞれの要因をコントロールすれば、虫歯は防ぐことができます。

歯磨きや食生活、生活習慣を見直すことで、虫歯になりにくいお口の環境を整えていきましょう。

当院では虫歯予防のための定期検診やセルフケアの指導も行っておりますので、気になることがあればいつでもご相談ください。

国立市のようこう歯科へお越しの際は、GoogleMAPも参考にしてください。

https://g.co/kgs/RKpQhXy

ご来院の際、あらかじめご記入いただいた問診票をご持参されますと、スムーズなご案内が可能です。以下のボタンよりPDFファイルをダウンロードしてご記入ください。

当院では、各種キャッシュレス決済に対応しております。

タッチ決済OK

日曜日も診療の国立市ようこう歯科医院